Auteur∙e∙s : Alessia Beuchat

INTRODUCTION

À l’ère où l’apprentissage autorégulé est au cœur des discussions et des recherches, il convient de s’intéresser à la manière dont les étudiant∙e∙s de Bachelor et de Master s’auto-régulent dans le cadre de leurs études. Shunk et Greene (2018) définissent l’apprentissage auto-régulé comme « la manière dont les apprenants activent et maintiennent systématiquement leurs cognitions, leurs motivations, leurs comportements et leurs affects, en vue d’atteindre leurs objectifs » (p.1). Concernant les capacités et les compétences autorégulatrices à mobiliser, Zimmerman et Martinez-Pons (1988) relèvent les stratégies d’apprentissage telles que la planification, l’organisation des tâches et la capacité à s’auto-évaluer. Les stratégies sont des connaissances procédurales, orientées vers des buts précis et caractérisées par les efforts de la personne (Dinsmore, 2018). En effet, l’apprenant∙e autorégulé∙e aura tendance à planifier la manière dont il∙elle va réaliser son travail que ce soit en terme de temps et d’espace. De plus, cette étude suggère qu’un∙e apprenant∙e qui fait preuve d’auto-régulation se percevra comme étant « auto-efficace, autonome et intrinsèquement motivé∙e∙s » (p.284). La compétence d’autorégulation n’est pas uniquement utile dans le cadre académique mais elle est également mobilisée tout au long de la vie que ce soit au niveau de la carrière de l’individu ou de son développement personnel.

Ce travail vise à porter un regard critique sur l’analyse de l’utilité de deux outils dans une posture de chercheur∙euse. Le premier outil Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS) mesure la fréquence des stratégies d’apprentissage mobilisées par les apprenant∙e∙s et le second outil Self-Efficacy for Learning Form (SELF) mesure le sentiment d’efficacité personnelle dans la réalisation de diverses tâches. Le SRLIS et le SELF sont décrits et mis en place avec un échantillon de deux sujets (Zimmerman et Martinez-Pons, 1986). Puis, les résultats sont présentés et discutés. Le travail se termine par une comparaison des deux outils et une conclusion.

Il convient de mentionner que l’analyse et l’interprétation des résultats de cette étude sont à considérer avec prudence, car l’échantillon limité n’est pas représentatif de la population et ne permet pas de tirer de conclusions.

1.OUTIL DE MESURE SRLIS

1.1.Description de l’outil

Afin de mesurer l’autorégulation des apprenant.e.s, Zimmerman et Martinez-Pons (1986 ; 1988) proposent l’outil Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS) qui consiste à mener des entretiens avec des apprenant∙e∙s afin d’explorer leur processus d’apprentissage. L’utilisation de l’outil SRLIS s’articule autour d’une analyse quantitative des stratégies individuelles mises en place par les étudiant∙e∙s dans des situations d’étude comme faire ses devoirs, rédiger un travail, réviser pour un examen. Cette approche est axée sur la recherche de compréhension quant à la manière dont les apprenant∙e∙s s’autorégulent, c’est-à-dire comment ils∙elles planifient, supervisent et adaptent leurs stratégies pour étudier, rédiger ou effectuer diverses tâches académiques (Zimmerman, 2002).

1.2.Description de l’échantillon

Ce travail est basé sur un échantillon de convenance dont deux étudiantes de l’Université de Fribourg ont été interrogées. Avant de procéder à l’entretien, les étudiantes ont transmis des données démographiques par écrit. Ces données comportaient : nom et prénom, âge, sexe, nationalité, faculté, département et niveau et année d’étude. La donnée « nationalité » ne sera pas utilisée dans l’analyse mais elle était présente dans les données démographiques à compléter dans le cas où elle aurait pu être utile. Les deux étudiantes sont à des niveaux d’études différents et étudient dans des facultés distinctes. L’étudiante A âgée de 23 ans est en première année de Master en pédagogie spécialisée et en enseignement spécialisé dans la faculté des lettres et sciences humaines. L’étudiante B âgée de 23 ans est en troisième année de Bachelor en Sciences biomédicales dans la faculté des Sciences et Médecine.

1.3.Description de la méthodologie

Pour récolter les informations liées à l’autorégulation des apprenant∙e∙s, l’outil SRLIS a été traduit en français. Pour veiller au bon déroulement des entretiens plusieurs étapes ont été menées. Pour commencer, des questions sociodémographiques ont été récoltées par écrit. Dans un second temps, un guide d’entretien comportant les six scénarios, les questions de relances et un espace pour les éventuelles remarques a été rédigé ainsi qu’une feuille servant d’aide-mémoire pour les personnes interviewées qui comportait les six scénarios et une échelle de fréquence. Les six scénarios traduits et adaptés de Zimmerman et Martinez-Pons (1988) visent à questionner les étudiant.e.s sur :

« les situations dans les classes, les manières d’étudier à la maison, les façons de rédiger des travaux écrits, les manières de faire ses devoirs de mathématiques, les manières de se préparer à un examen et les façons de se motiver pour faire ses devoirs » (p.285)[1].

Selon ce même auteur, l’échelle de fréquence d’utilisation de stratégies va de 1 à 4 dont 1 correspondait à rarement, 2 à « occasionnellement », 3 à « fréquemment » et 4 à « la plupart du temps ». Puis, les entretiens ont été menés et enregistrés à l’aide d’un téléphone portable. Afin d’instaurer un climat de confiance, un rappel est effectué concernant le fait qu’’il n’y pas de réponses justes ou fausses, que l’intérêt dans cette recherche est porté sur l’authenticité des réponses, que les réponses ainsi que l’analyse seront anonymisées. Les scénarios sont présentés aux étudiantes interviewées et les questions de relances « Et si tu as des difficultés ? Y a-t-il une ou des méthode(s) particulière(s) que tu utilises ? » sont posées. De plus, à chaque idée, ressource ou manière de faire qui a été mentionnée, les étudiantes interviewées ont situé leur utilisation sur l’échelle de fréquence. À la suite de cela, les entretiens ont été transcrits à l’aide du logiciel TurboScribe.ai (TurboScribe, s. d.). Puis, les transcriptions ont été vérifiées avec les enregistrements des interviews et mises en page de sorte à pouvoir présenter et analyser les résultats (Cf. annexes 1.1 et 1.2). Enfin, les stratégies mentionnées par les interviewées ont été comptabilisées, classées, analysées et discutées en fonction de la liste des 14 stratégies de Zimmerman et Martinez-Pons (1988).

1.4.Présentation et analyse des résultats

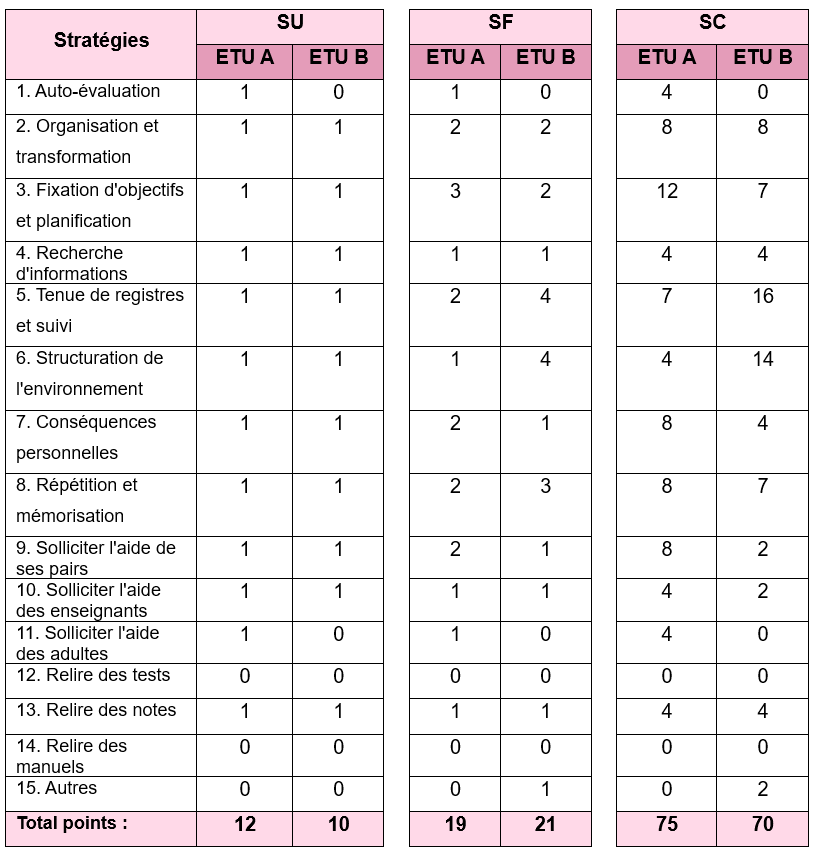

Tableau 1 : Moyennes des stratégies d’apprentissage autorégulé pour chaque mesure de fréquence du sujet A et B adapté de Zimmerman et Martinez-Pons (1986).

Pour commencer, une différence marquante est que l’étudiante A n’hésite pas à rechercher des informations par tous les moyens et elle n’hésite pas demander de l’aide auprès d’autres étudiant∙e∙s, de professeur∙e∙s ou tout autre personne pouvant l’aider. À l’inverse, l’étudiante B va éviter au maximum de se tourner vers une autre personne et ce, même si elle rencontre des difficultés à trouver des informations par elle-même. Dans l’étude de Zimmerman et Martinez-Pons (1988), la recherche active d’informations et la demande d’aide auprès de personnes est l’un des prédicteurs ayant un grand poids dans la prédiction de l’autorégulation. Par conséquent, l’étudiante A présente une forme d’autorégulation à travers sa mobilisation des ressources humaines.

Le résultat le plus élevé se situe dans l’utilisation de la stratégie « Tenue de registres et suivis » avec une moyenne SC de 11.5 (Cf. annexe 1.3). Dans les discours des sujets, la prise de note dans le suivi des cours et pour se préparer à l’évaluation est la stratégie la plus mobilisée. En ce sens. l’étudiante B mentionne : « Déjà, tout au long du cours, je vais prendre des notes. Donc, la plupart du temps ».

Parfois, il y a une absence de mobilisation d’une stratégie comme pour l’auto-évaluation qui est relevée uniquement par l’étudiante A qui évalue son travail avant de le rendre : « Parce qu’en fait, j’aime bien, après, me laisser du temps pour reprendre le travail, le relire, l’améliorer. Regarder aussi l’orthographe, la syntaxe, toutes ces choses-là. (…) Et une fois que j’ai fait une première version du document, je vais toujours le reprendre plusieurs fois avant de rendre le document final ». En ce sens, Zimmerman et Martinez-Pons (1988) mentionne l’importance de s’auto-évaluer dans le développement de compétences d’auto-régulation.

1.5.Discussion de l’outil de mesure

Cet outil semble présenter une bonne validité de contenu car les 14 catégories de stratégies de Zimmerman et Martinez-Pons (1986) permettent de relever l’étendue des stratégies mentionnées par les sujets en laissant l’opportunité de proposer une case « autres » qui a été utilisée une seule fois dans ce travail.

Cependant, cet outil présente une première limite, il n’est pas possible d’affirmer que l’étudiante A s’autorégule plus ou mieux que l’étudiante B étant donné que l’absence d’indication concernant l’auto-évaluation chez un sujet ne signifie pas que celui ou celle-ci ne s’auto-évalue pas.

Une autre faiblesse de cet instrument se situe dans l’analyse des données. Le processus d’analyse des résultats est coûteux au niveau temporel. En effet, il faut rechercher les stratégies mentionnées, compter leur fréquence d’apparition chez chaque sujet et réfléchir dans quelle∙s catégorie∙s des 14 stratégies les placer. De plus, cette faiblesse impacte la validité externe car il faudrait davantage de sujets pour s’assurer que l’échantillon soit représentatif de la population. Ici, une sélection d’étudiant∙e∙s issu∙e∙s de chaque faculté et chaque département de l’Université de Fribourg pourrait être un échantillon pertinent dans le contexte académique.

Un point faible supplémentaire se situe dans la manière d’assurer l’apparition systématique de la fréquence pour chaque stratégie relevée et la difficulté à placer les stratégies mentionnées par les personnes interviewées dans les 14 stratégies de Zimmerman et Martinez-Pons (1988). En effet, la part interprétative du classement des stratégies semble être importante surtout pour discriminer les stratégies d’organisation et transformation des stratégies de fixation d’objectifs et de planification.

D’après les cinq types de preuves de validité présentés par AERA, APA et NCME (2014), le contenu du test présente une autre faiblesse en termes de validité car les six scénarios ne sont pas toujours adaptés au contexte académique des étudiant∙e∙s. Il a fallu reformuler plusieurs scénarios pour que les sujets puissent s’identifier aux situations. À l’inverse, une fois que les situations ont été adaptées au contexte académique, les étudiantes ont pu s’exprimer librement et sans difficulté, ce qui induit une force de l’outil.

2.OUTIL DE MESURE SELF

2.1.Description de l’outil

Zimmerman et Kitsantas (2007) présentent l’outil d’auto-efficacité pour l’apprentissage (SELF) consistant à mesurer le sentiment d’auto-efficacité perçu par les étudiant∙e∙s concernant les processus auto-régulatifs spécifiques au domaine scolaire et académique. Cet auteur et cette autrice définissent l’auto-efficacité comme les croyances liées aux capacités d’apprendre ou d’agir efficacement d’une personne, par exemple dans la rédaction d’un travail académique.

Pour mesurer le sentiment d’auto-efficacité perçue par les étudiant∙e∙s, Zimmerman et Kitsantas (2005) ont mis en place un questionnaire de 57 items comportant cinq dimensions : lecture (R), étude/révisions (S), préparation à un examen/test (T), prise de note (N) et écriture (W). Une échelle allant de 0 à 100% dont le 0% correspond à « certainement pas (je ne peux pas le faire) », le 30% à « probablement pas », le 50% à « peut-être », le 70% à « probablement », et le 100% à « certainement (je peux le faire) ».

De plus, la particularité de cet outil se situe dans son opérationnalisation de l’auto-efficacité qui est différente de la plupart des autres outils (Bandura, 2006). Pour l’outil SELF, les données évaluent ce que se sentent capables de faire les sujets alors que pour les autres outils, on récolte généralement des données sur ce que font ou feront habituellement les sujets comme pour l’outil SRLIS.

2.2.Description de l’échantillon

L’échantillon pour l’outil SELF est le même que pour l’outil de mesure SRLIS. Par conséquent, les données sociodémographiques sont identiques.

2.3.Description de la méthodologie

Le questionnaire en format papier a été passé en présence dans un cadre convivial pour mettre les étudiantes à l’aise. Les 57 items du questionnaire ont été présenté dans l’ordre de numérotation des questions et les dimensions étaient mélangées (Cf. annexe 2).

2.4.Présentation et analyse des résultats

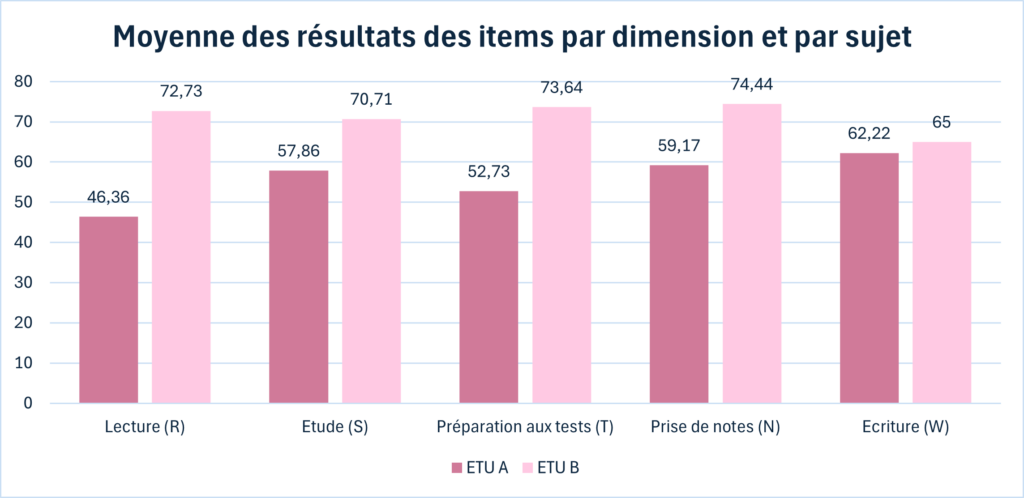

Les résultats sont présentés sous la forme de moyennes pour chaque dimension selon les résultats de chaque sujet dans la figure 1.

Figure 1: Moyenne des valeurs attribuées aux items (en %) pour les cinq dimensions et pour chaque sujet (ETU A et ETU B)

Avec ces résultats, il est possible de relever la moyenne du sentiment d’auto-efficacité de l’outil SELF dans toutes les dimensions. Les sujets se situent au-dessus de la moyenne. Pour l’étudiante A la moyenne est de 55.67% qui se rapporte au « peut-être » et de 71.30% pour l’étudiante B qui se rapporte au « probablement ».

Pour les deux sujets, force est de constater que la dimension « prise de note » figure parmi les moyennes les plus hautes. Pour l’étudiante A, la moyenne la plus haute se situe à l’écriture (62,22%) et à la prise de notes (59,17%) et la plus basse à la lecture (46,36%). Pour l’étudiante B, la moyenne la plus haute se situe à la prise de note (74,44%) et à la préparation aux tests (73,64%) et la plus basse à l’écriture (65%).

2.5.Discussion des résultats et de l’outil de mesure

Au niveau des études qui ont déjà été faites, Zimmerman et Kitsantas (2005) ont obtenu un niveau élevé de fiabilité interne avec un α de Cron-Bach de .96. En ce qui concerne la validité, les moyennes dépassent le seuil de .70 qui est considéré comme étant satisfaisant sauf pour la prédiction de la moyenne qui est inférieure : prédiction de la moyenne des étudiant∙e∙s (r = .68), jugement de responsabilité de ses résultats (r = .71), qualité de ses devoirs (r = .75) et quantité de ses devoirs (r = .74).

Un autre point fort de cet outil est le mélange des questions des dimensions dans le questionnaire car cela favorise le maintien de l’attention des répondantes. En effet, les personnes ayant effectuées le questionnaire en ma présence ont mentionné que le questionnaire de 57 items n’était pas trop long et qu’elles ne se sont pas ennuyées à le remplir.

Cependant, un biais de ce travail réside dans les modalités de passation du questionnaire. Comme les sujets me connaissaient, un effet de désirabilité sociale peut influencer les résultats. De plus, j’étais présente lorsque les sujets ont rempli le questionnaire, ce qui peut amplifier l’effet cobaye. Les étudiantes ont potentiellement pu se sentir observées. Par conséquent, il faudrait permettre aux personnes de remplir le questionnaire seules et leur permettre de le faire quand elles le souhaitent afin qu’elles soient dans les meilleures conditions possibles pour répondre à ce questionnaire.

3.COMPARAISON ENTRE LES DEUX OUTILS

Parmi les points forts des outils SRLIS et SELF, la personne ne répond pas uniquement par des pratiques déclarées concernant ce qu’elle fait effectivement (SRLIS) mais également ce qu’elle se sent capable de faire (SELF). Croiser ces données permet d’apporter de la profondeur aux réponses des sujets. En dépit des contextes et du questionnement différents des outils, les réponses de l’entretien SRLIS donnent des éléments de compréhension des réponses du questionnaire SELF. À l’inverse, les résultats de type quantitatif du SELF permettent d’appuyer les résultats obtenus dans le SRLIS. De plus, comparer les résultats de ces deux outils pour une même personne permet de relever les cohérences et les incohérences dans les résultats. Ces deux outils présentent alors une complémentarité. Cependant, il est nécessaire de procéder à une analyse critique de ce travail car ce point fort est relevé dans le cas des résultats spécifiques aux deux étudiantes. Il serait pertinent et intéressant d’évaluer cette potentielle complémentarité avec un échantillon plus grand et représentatif de la population estudiantine de l’Université de Fribourg.

Dans les deux outils, un des biais expérimental se manifeste par l’Effet Hawthorne, autrement dit la conscience des personnes qu’elles participent à une recherche et cela influence les résultats positivement ou négativement. Un autre effet présent dans la récolte de données est celui de l’effet de désirabilité sociale qui signifie que le sujet souhaite donner des réponses qui plairont au∙à la chercheur∙euse et qui vont dans le sens des comportements socialement acceptables en lien avec la manière d’apprendre en contexte académique. L’effet est d’autant plus fort quand les sujets sont des connaissances proches du∙de la chercheur∙euse. ∙

Dans l’utilisation de ces instruments, un autre point faible se manifeste par l’artificialité des contextes des questions du SELF qui sont parfois très générales et de la manière de mener les entretiens du SRLIS en passant d’un scénario à l’autre sans réelle transition. Pour résoudre ce problème, il faudrait adapter les contenus à la population cible.

CONCLUSION

Dans ce travail, les bias à souligner dans l’utilisation de ces deux outils sont d’une part l’effet de désirabilité sociale qui semble difficile à neutraliser et l’artificialité dans la manière de mener l’entretien avec un guide relativement rigide ainsi que les contenus des deux outils qui ne sont pas forcément adaptés au contexte des sujets. De plus les différences de contexte ne se limite pas au niveau scolaire versus au niveau académique mais également entre les différentes facultés.

Un questionnement persiste concernant la place de l’estime de soi qui pourrait influencer la manière dont s’évaluent les sujets. Dans le cas de cet échantillon et grâce aux résultats des deux instruments, l’étudiante A semble avoir tendance à s’auto-évaluer plus durement, c’est-à-dire à un niveau plus faible par rapport à ce qu’elle fait réellement pour s’auto-réguler et cela se retrouve dans les résultats du questionnaire du SELF. Cependant, ce n’est qu’une interprétation et il faudrait investiguer plus en détail cet aspect.

Pour assurer la fidélité de stabilité de l’utilisation des outils SRLIS et SELF, il serait intéressant de refaire passer l’entretien SRLIS et le questionnaire SELF dans une temporalité différente pour observer les résultats à diverses étapes du cursus universitaire des étudiant∙e∙s (Bandalos, 2018). L’intérêt pourrait se porter sur une éventuelle évolution de l’estime de soi dans la manière de mesurer le sentiment d’efficacité personnelle. En faisant cela, il faut s’attendre à un potentiel effet réactif du testing où les sujets peuvent reconnaître le contenu de la première interview et du premier questionnaire et être influencés lors de la seconde passation des outils.

En conclusion, ces outils se prêtent parfaitement au contexte académique à condition d’en adapter le contenu. Les instruments pourraient aider les étudiant∙e∙s en début de cursus dans l’organisation au niveau universitaire et en réfléchissant à la manière dont ils∙elles procéderaient dans les diverses situations académiques. De plus, l’ajout d’un feedback à la fin du questionnaire SELF pourrait être une plus-value pour les étudiant∙e∙s.

LISTE DE REFERENCES

- AERA, APA, et NCME (2014). Standards for Educational and Psychological Testing: National Council on Measurement in Education. American Educational Research Association.

- Bandalos, D. L. (2018). Measurement theory and applications for the social sciences. The Guilford Press.

- TurboScribe (s.d.). TurboScribe : Transcrire l’audio et la vidéo en texte. https://turboscribe.ai/fr/

- Zimmerman, B. J., et Martinez-Pons, M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23(4), 614–628. https://doi.org/10.2307/1163093

- Zimmerman, B. J., et Martinez-Pons, M. (1988). Construct Validation of a Strategy Model of Student Self-Regulated Learning. Journal of Educational Psychology, 80(3), 284–290. https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.3.284

- Zimmerman, B. J., et Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), 51–59. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.51

- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

- Zimmerman, B. J., et Kitsantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: The mediating role of self-efficacy and perceived responsibility beliefs. Contemporary educational psychology, 30(4), 397-417. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2005.05.003

- Zimmerman, B. J., et Kitsantas, A. (2007). Reliability and validity of Self-Efficacy for Learning Form (SELF) scores of college students. Zeitschrift für Psychologie/Journal of Psychology, 215(3), 157-163. https://doi.org/10.1027/0044-3409.215.3.157

[1] Citation directe originale : « in classroom situations, when studying at home, when completing writing assignments, when completing mathematics assignments, when preparing for and taking tests, and when poorly motivated to complete homework » (Zimmerman et Martinez-Pons, 1988, p.285).