Auteur : Monney Michaël

Introduction

L’autorégulation de l’apprentissage est un processus fondamental pour les apprenants·e·s, leur permettant d’atteindre leurs objectifs (Schunk & Greene, 2018). Elle peut être définie comme un processus actif et réfléchi au cours duquel les apprenants·e·s définissent leurs objectifs d’apprentissage et mettent en œuvre diverses stratégies d’apprentissage pour les atteindre. Il est essentiel de souligner que dans le domaine de l’éducation, différents modèles ont été développés pour classifier les stratégies d’apprentissage et les comprendre. Ces modèles, initialement centrés sur des processus cognitifs et métacognitifs ont progressivement intégré les croyances motivationnelles (Berger et Büchel, 2012).

L’autorégulation de l’apprentissage englobe d’autres dimensions, telles que la planification, la mise en œuvre, le monitorage, le contrôle et la réflexion sur les facteurs internes et externes durant les différentes phases de l’apprentissage (Berger & Cartier, 2023). Ce processus se révèle ainsi, comme un indicateur clé de la réussite scolaire. En effet, de nombreuses études ont montré que les apprenants·e·s maîtrisant l’autorégulation recourent davantage à des stratégies cognitives, et que ces dernières sont plus efficaces.

Dans le cadre de ce travail, nous allons tester deux instruments permettant de mesurer l’autorégulation des étudiant·e·s dans leur processus d’apprentissage. L’objectif est de faire passer ces instruments à un échantillon de deux étudiant·e·s lors de courtes interviews. Les résultats seront ensuite analysés et évalués en termes de pertinence, avec un regard critique. Pour mener à bien ce travail, nous avons d’abord utilisé l’outil de mesure nommé Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS), puis, dans un deuxième temps, le Self-Regulated Learning (SRL) Microanalysis (Dianne Escorcia).

1. Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS)

1.1 Description de l’outil

Le Self-Regulated Learning Interview Schedule (SRLIS) est un des premiers outils développés pour mesurer l’autorégulation chez les étudiant·e·s. Conçu en 1986 par Barry J. Zimmerman et Manuel Martinez-Pons, cet instrument permet d’identifier 14 types de stratégies d’autorégulation. Dans le cadre de son utilisation, six scénarios prédéfinis sont présentés aux étudiant·e·s lors d’une courte interview. Ces derniers doivent décrire les stratégies qu’ils·elles adopteraient pour faire face à chaque scénario. Les stratégies ainsi mentionnées sont ensuite analysées et comparées aux 14 types de stratégies identifiés par Zimmerman et Martinez-Pons. Il est également crucial de recueillir la fréquence d’utilisation de chaque stratégie mentionnée par l’étudiant·e afin de savoir si elle est utilisée « la plupart du temps, fréquemment, occasionnellement ou rarement ».

1.2 Description de l’échantillon

L’échantillon auquel nous avons fait passer nos deux outils de mesure est composé de deux personnes. La première, que nous nommerons E.M. pour préserver son anonymat, est une femme âgée de 22 ans. E.M. étudie actuellement dans la faculté des sciences économiques et sociales et du management de l’Université de Fribourg où elle réalise sa deuxième année de Master. La deuxième personne que nous désignerons par S.D., est un homme de 25 ans, également inscrit en Master dans la même faculté, où il suit sa première année.

Il est intéressant de noter que notre échantillon se compose d’un homme et d’une femme ayant un parcours académique similaire. Cette configuration nous permet de mettre en lumière à la fois les similitudes et les différences dans les stratégies d’autorégulation adoptées, d’autant plus qu’ils·elles ont suivi les mêmes cours. Bien que notre échantillon soit constitué de deux personnes de notre entourage proche, nous avons veillé à préserver l’authenticité de leurs réponses. Pour ce faire, nous leur avons expliqué le contexte et l’objectif de notre travail, ainsi que le cadre de l’interview qui en a découlé.

1.3 Description de la méthodologie

Afin de mener à bien ce travail, nous avons commencé par réaliser nos interviews auprès des deux personnes composant notre échantillon. Chaque participant·e a été interviewé·e séparément pendant environ une quinzaine de minutes chacun·e. Nous leur avons présenté six scénarios, dans le but de recueillir leurs stratégies pour y faire face. Au cours des interviews, nous avons également recensé la fréquence d’utilisation des stratégies mentionnées à l’aide d’une échelle comportant quatre niveaux allant de « rarement » à « la plupart du temps ».

Une fois nos interviews réalisées, nous avons procédé à leur retranscription pour faciliter l’analyse de leur contenu. Par la suite, nous avons créé deux tableaux (Tableaux 1.,2. et 3.,4.) par participant·e, afin de répertorier les résultats obtenus. Le premier tableau se concentre sur l’utilisation ou non des 14 catégories stratégies. Afin de renforcer, confirmer et valider nos propos, nous avons ajouté des extraits des réponses des participant·e·s. A côté de chaque extrait, nous avons également précisé la fréquence d’utilisation de la stratégie. L’échelle de fréquence a été définie de la façon suivante : le chiffre « 1 » fait référence à « rarement », le « 2 » à « occasionnellement », le « 3 » à « fréquemment » et le « 4 » à « la plupart du temps ».

Le deuxième tableau nous permet de répertorier le nombre de fois qu’une catégorie de stratégies a été utilisée dans les six scénarios. Il nous aide ainsi non seulement à déterminer le nombre total d’occurrence de chaque stratégie, mais aussi à identifier dans quels scénarios elles ont été le plus ou le moins fréquemment utilisées. Ce tableau nous offre donc la possibilité de définir quelles situations favorisent le plus l’autorégulation chez les étudiant·e·s et lesquelles en favorisent le moins.

La création de deux tableaux par étudiant·e a été choisie par souci de simplicité et de cohérence. Ce choix a également été motivé par le désir d’obtenir une vue d’ensemble des résultats pour chaque membre de notre échantillon. Cela nous permet en effet d’analyser les résultats obtenus sous différents angles dans la section « présentation des résultats ».

1.4 Présentation des résultats

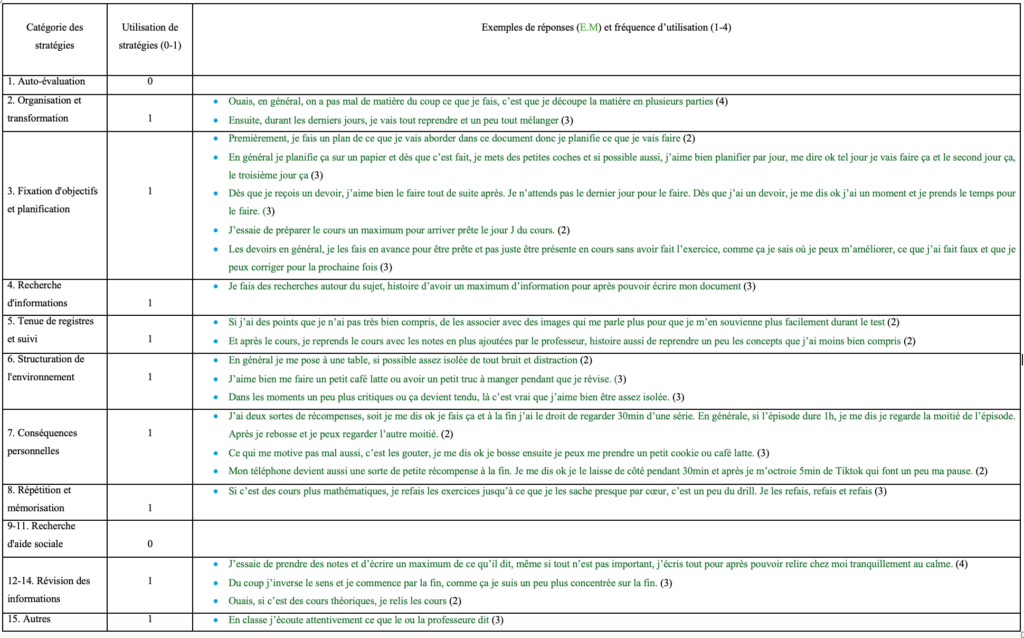

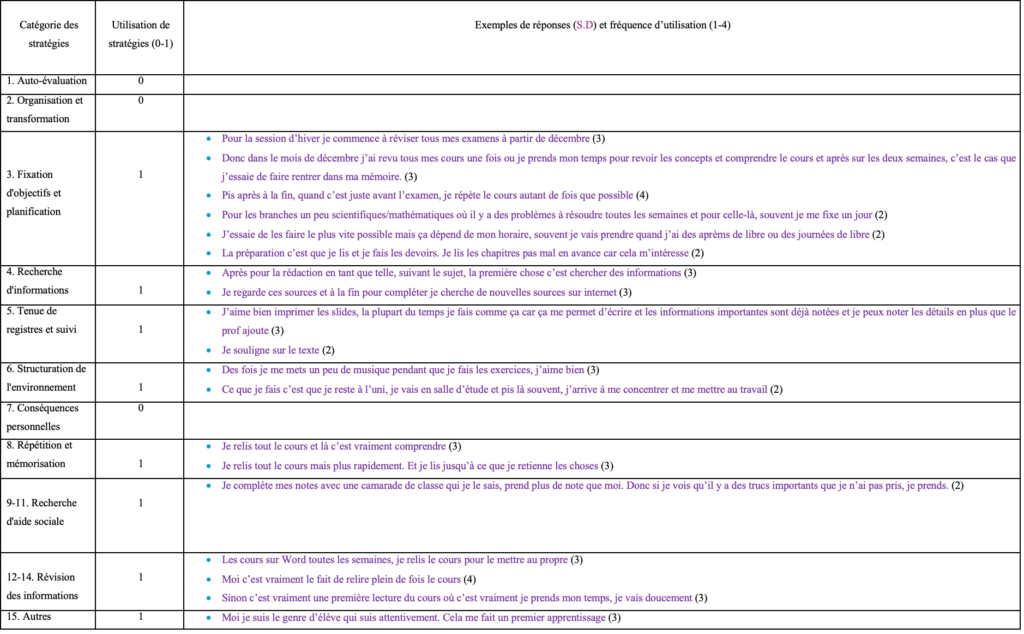

Tableau 1.

Utilisation et fréquence d’utilisation des stratégies pour E.M.

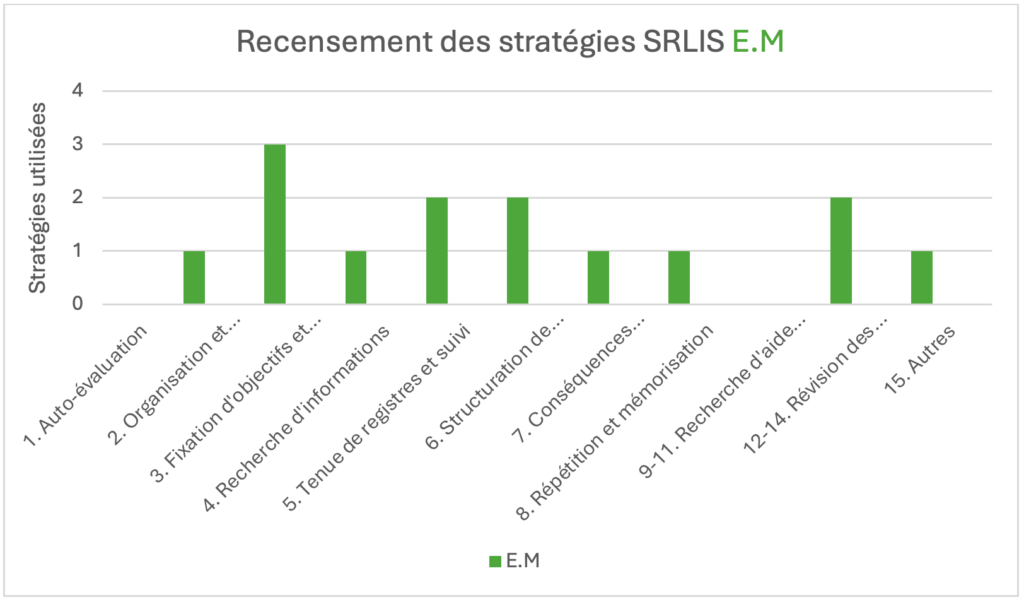

Le tableau ci-dessus nous permet de répertorier et d’analyser les différentes stratégies utilisées par E.M. Nous pouvons ainsi constater que E.M. a mentionné au moins une fois chaque catégorie de stratégies, à l’exception de l’auto-évaluation et de la recherche d’aide sociale. Le tableau montre également que la fixation d’objectifs et planification est une stratégie particulièrement utilisée par E.M., celle-ci étant plus fréquemment citée. D’autres stratégies, telles que la structuration de l’environnement, les conséquences personnelles, ou encore la révision des informations, sont également très présentes.

En ce qui concerne la fréquence d’utilisation des stratégies, elle se révèle homogène, avec une majorité de réponses située entre les items « (3) fréquemment » et « (2) occasionnellement ». Il est important de noter qu’aucune réponse n’a été classée comme « (1) rarement » utilisée chez E.M. Pour offrir une vue plus claire des stratégies utilisées, nous avons également répertorié ces dernières dans le graphique ci-dessous.

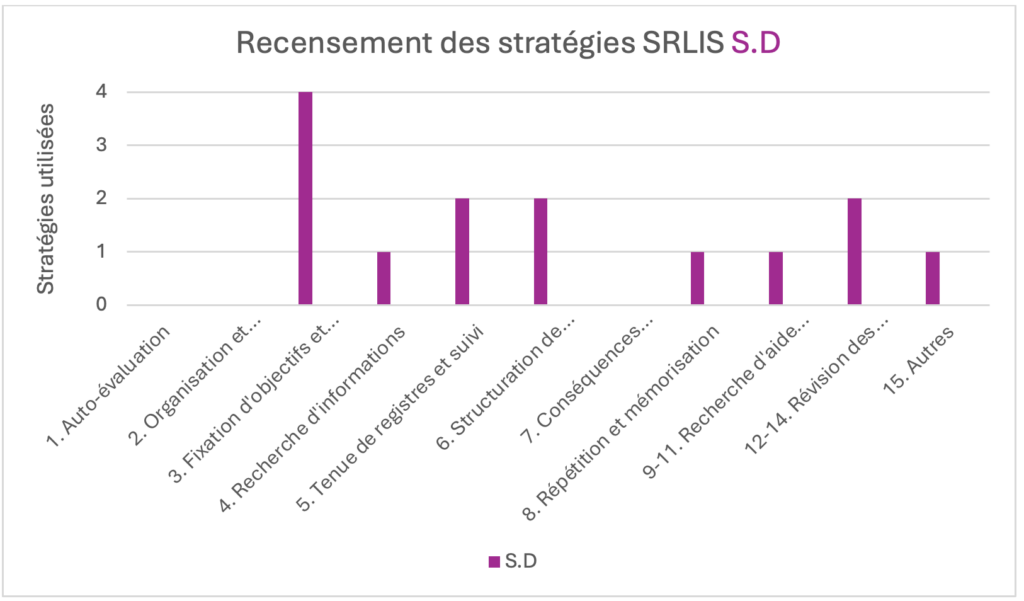

Graphique 1.

Recensement des stratégies SRLIS E.M.

Tableau 2.

Utilisation et fréquence d’utilisation des stratégies pour S.D.

Concernant le tableau de S.D., nous remarquons que trois catégories de stratégies n’ont pas été mentionnées : l’auto-évaluation, l’organisation et transformation et les conséquences personnelles. Cependant, S.D. a fréquemment évoqué des éléments relatifs à la fixation d’objectifs et planification. La révision des informations occupe également une place importante parmi les stratégies mentionnées par S.D.

En ce qui concerne la fréquence d’utilisation des stratégies chez S.D., celles-ci se regroupent majoritairement entre les items « (3) fréquemment » et « (2) occasionnellement ». A l’instar d’E.M., aucune stratégie n’a été classée comme « (1) rarement » utilisées. Certaines stratégies ont été définies comme étant utilisées la plupart du temps, mais cela reste minoritaire (deux). Comme pour E.M., un graphique a été créé afin d’offrir une vue d’ensemble des stratégies utilisées par S.D.

Graphique 2.

Recensement des stratégies SRLIS S.D.

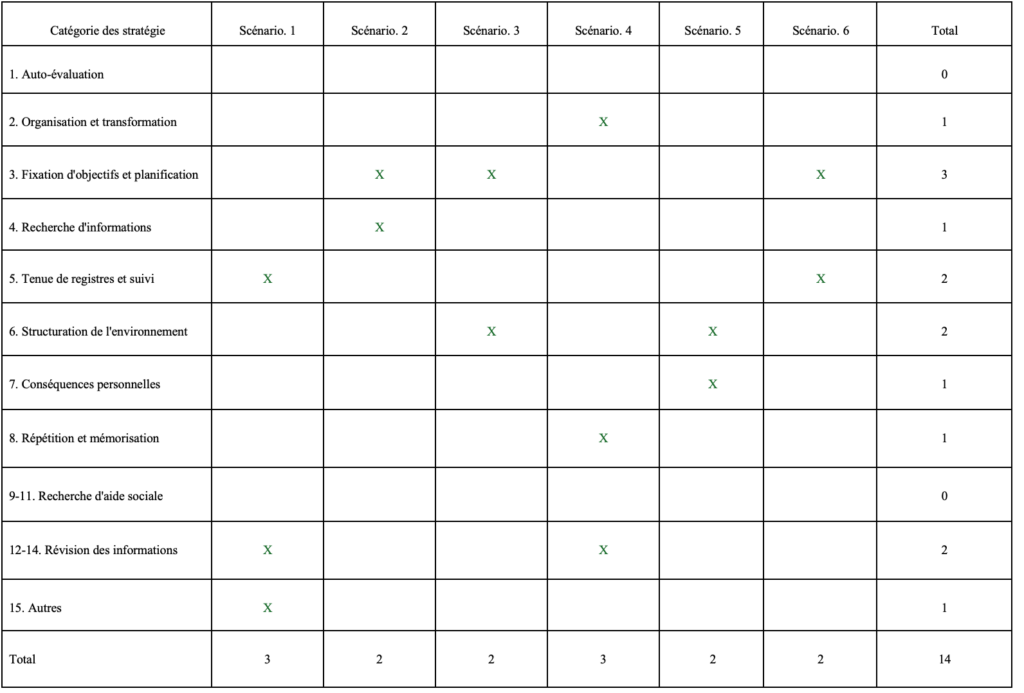

Tableau 3.

Stratégies par scénarios pour E.M.

Ce tableau nous permet d’identifier les scénarios les plus propices à l’utilisation de stratégies d’autorégulation chez E.M. Il nous permet également de repérer les stratégies les plus fréquemment mentionnées à travers ces scénarios, afin de confirmer les résultats obtenus dans le tableau précédent. Ainsi, E.M. a utilisé au moins une catégorie de stratégies pour chaque scénario. Les scénarios un et quatre semblent être les plus favorables à l’application de stratégies d’autorégulation, avec trois stratégies utilisées dans chacun de ces deux scénarios.

De plus, nous constatons que la fixation d’objectifs et la planification est la stratégie la plus fréquemment citée (trois fois) chez E.M. au cours des différents scénarios, ce qui confirme notre observation du tableau 1. Au total, E.M. a mentionné 14 types de stratégies d’autorégulation pour faire face aux six scénarios présentés.

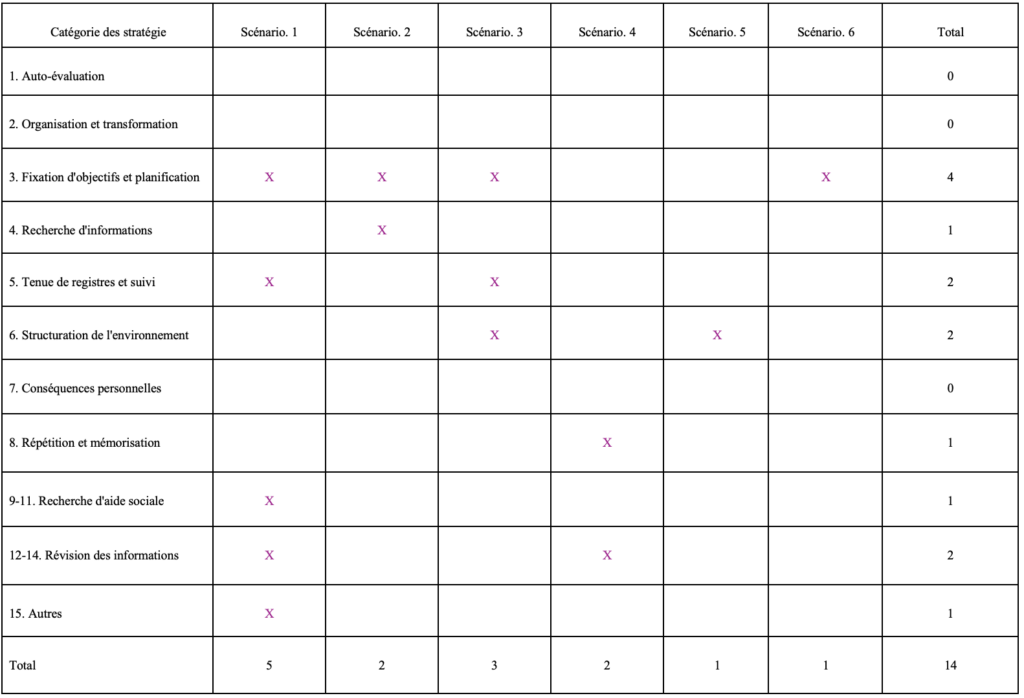

Tableau 4.

Stratégies par scénarios pour S.D.

Le tableau ci-dessus permet de définir les scénarios les plus propices à l’utilisation de stratégies d’autorégulation dans le cas de S.D. Ce dernier a utilisé au moins une stratégie d’autorégulation pour chaque scénario. La fixation d’objectifs et planification est, chez S.D., la stratégie la plus utilisée avec quatre occurrences. Cela confirme nos observations du tableau 2, en validant que la fixation d’objectifs et planification est bien la stratégie la plus utilisée par S.D.

Nous constatons également que le scénario un est, chez S.D., celui qui favorise le plus l’utilisation de stratégies d’autorégulation, avec cinq mentions pour ce seul scénario. Enfin, S.D. a mentionné un total de 14 stratégies pour faire face aux six scénarios. Les résultats obtenus montrent ainsi de nombreuses similitudes au sein de notre échantillon, que nous aborderons et discuterons dans la section suivante.

1.5 Discussion sur l’outil de mesure

Au travers de nos résultats, plusieurs observations peuvent être faites. Tout d’abord, ces résultats soulignent que le SRLIS est un outil efficace pour révéler une variété de stratégies d’apprentissage, à la fois communes et distinctes, chez différents étudiant·e·s. Cela confirme la validité des types de stratégies et des scénarios proposés, comme l’a démontré l’étude de Zimmerman & Bons (1988).

Cependant, il est important de souligner que, bien que les scénarios soient assez généraux, ils ne représentent pas l’ensemble des situations d’apprentissage possibles. Cela peut amener les participant·e·s à ne pas mentionner certaines stratégies qu’ils·elles pourraient utiliser, comme « l’auto-évaluation », qui n’a pas été mentionnées dans nos résultats. En effet, en fonction de leur parcours académique, certaines personnes ne se reconnaissent pas toujours dans les scénarios proposés.

De plus, la dernière catégorie de stratégies, intitulée « autres » (stratégie numéro 15), nous semble problématique, car elle n’est pas clairement définie et englobe toutes les stratégies qui ne correspondent pas aux autres catégories.

Enfin, le fait que notre échantillon soit composé de personnes de notre entourage proche peut introduire un biais dans les résultats. En effet, certaines personnes, après avoir compris l’objectif des entretiens, peuvent « donner de bonnes réponses » et mentionner des stratégies qu’elles n’utilisent pas, dans le but d’être perçues positivement.

2. Self-Regulated Learning (SRL) Microanalysis

2.1 Description de l’outil

Le modèle de l’autorégulation de Barry J. Zimmerman (2002) constitue un élément central du SRL Microanalysis. En effet, cet outil a pour objectif d’analyser le processus d’autorégulation des étudiants·e·s au cours de l’exécution d’une tâche. Le SRL Microanalysis permet ainsi d’identifier les stratégies utilisées par les participant·e·s au cours des trois phases du cycle de l’autorégulation de Zimmerman : la phase d’anticipation, la phase de réalisation et la phase de réflexion. Cette approche offre une vue détaillée des stratégies mobilisées par notre échantillon lors de la réalisation d’une tâche spécifique, comme la lecture d’un texte dans le cadre de ce travail. Elle permet également de déterminer à quelles phases du cycle ces stratégies sont déployées.

2.2 Description de la méthodologie

Afin de mener à bien nos entretiens individuels, nous disposions d’un texte sur la métacognition d’environ quatre pages (Zimmerman, 2002), d’un QCM de 10 questions, ainsi que de deux tableaux (Tableaux 6. et 7.) répertoriant les six questions que nous allions poser à notre échantillon, permettant ainsi de recenser les stratégies utilisées. Nous avons également élaboré une échelle de Likert (Tableau 8.) afin de permettre à nos participant·e·s. de répondre à la deuxième question. Ces questions devaient être posées à des moments précis, correspondant aux trois phases du cycle de l’autorégulation de Zimmerman.

Nous avons d’abord commencé par poser la première question du tableau avant de soumettre le texte (phase d’anticipation) à nos participant·e·s. La deuxième étape consistait à leur faire lire le texte, ce qui a duré une quinzaine de minutes environ. Une fois le texte lu, nous leur avons posé les questions deux et trois avant qu’ils·elles répondent au QCM (phase de réalisation). Enfin, après que le QCM a été complété, nous leur avons posé les questions quatre (phase de réalisation) et cinq à six (phase d’autoréflexion).

2.3 Présentation des résultats

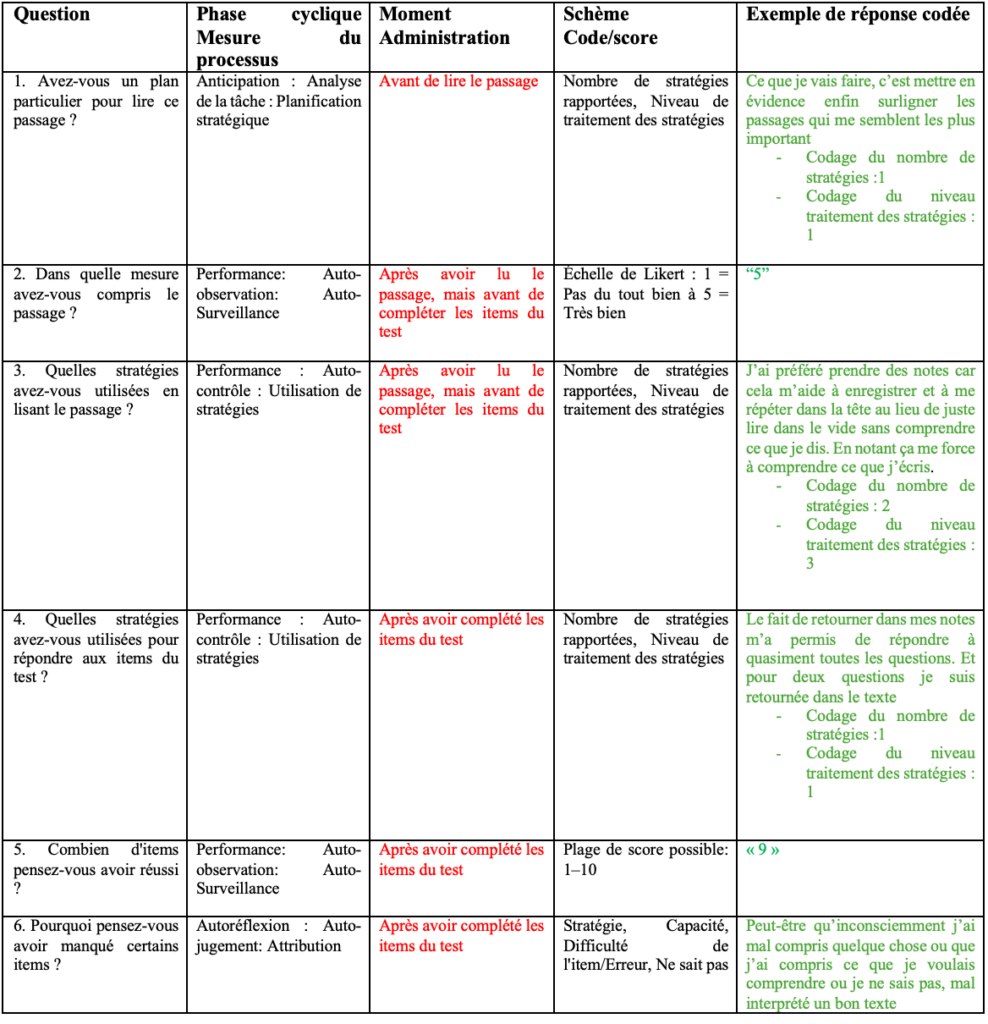

Tableau 6.

Tableau utilisé pour l’entretien SRL de E.M.

Le tableau ci-dessus nous permet de répertorier les stratégies utilisées par E.M. avant, pendant et après la lecture d’un texte, en fonction des questions posées. E.M. utilise ainsi des stratégies comme la prise de note ou la mise en évidence d’informations afin de réaliser cette tâche.

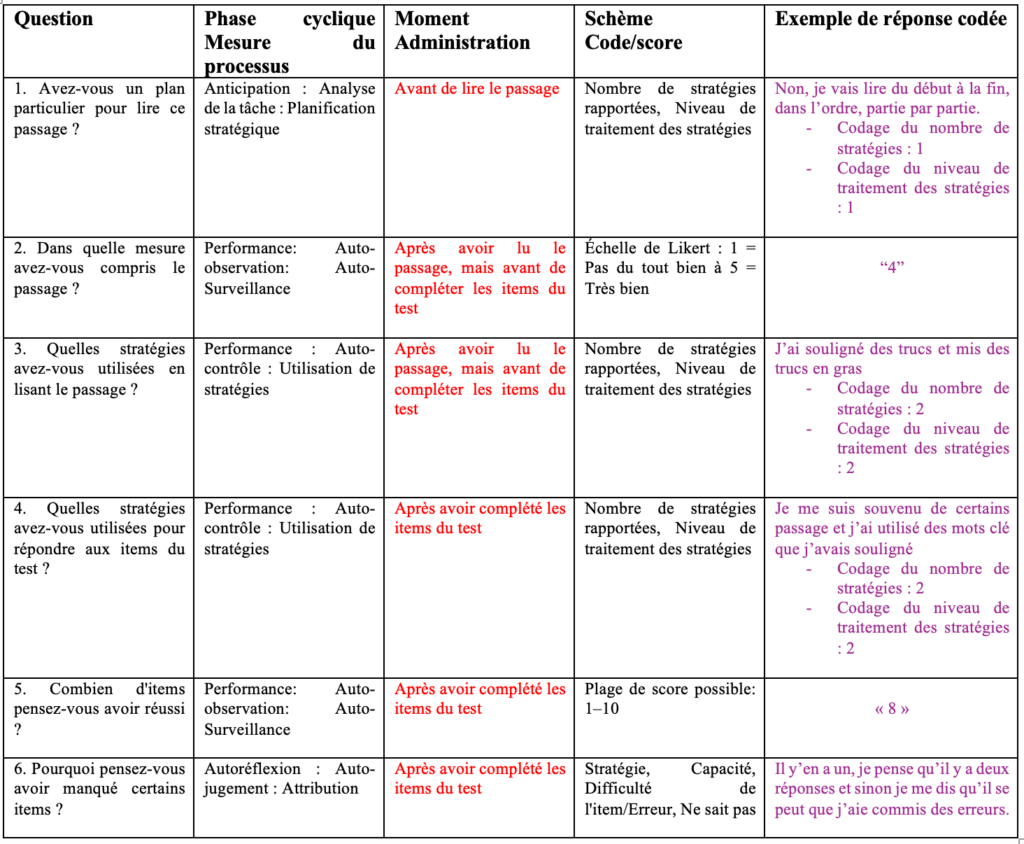

Tableau 7.

Tableau utilisé pour l’entretien SRL de S.D.

Ce même tableau a été utilisé pour S.D. afin de structurer l’entretien et de pouvoir recenser les stratégies que S.D. utilise dans la réalisation d’une tâche. Les stratégies qui ressortent chez S.D. sont la mise en évidence de mots clés et de certains passages afin de l’aider à réaliser la tâche demandée.

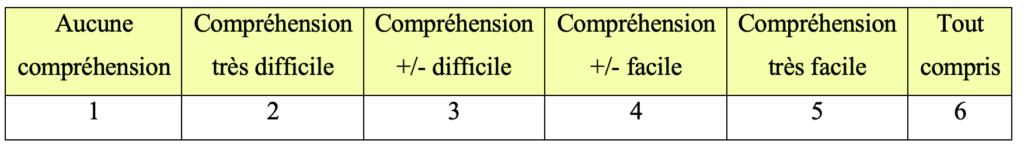

Tableau 8.

Échelle de Likert

L’échelle de Likert ici présente a été réalisée afin de répondre à la deuxième question « Dans quelle mesure avez-vous compris le passage ? ». Il a été décidé de construire cette dernière en six composantes afin de ne pas avoir un juste milieu qui faciliterait les réponses des participant·e·s.

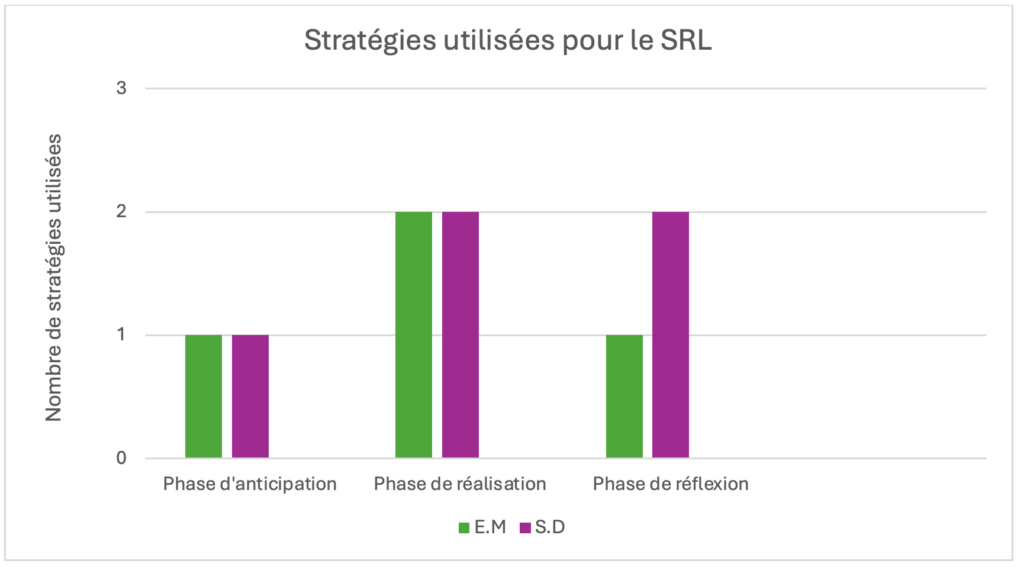

Graphique 3.

Stratégies utilisées pour le SRL Microanalysis

Le graphique ci-dessus permet d’observer le nombre de stratégies utilisées par les membres de notre échantillon lors de la réalisation d’une tâche. Ainsi, la phase d’anticipation apparait comme celle où les participant·e·s utilisent le moins de stratégies. En effet, les participant·e·s se contentent principalement de lire le texte de manière structurée « je vais lire du début à la fin, dans l’ordre, partie par partie » et de mettre en évidence certains passages « ce que je vais faire, c’est mettre en évidence enfin surligner les passages qui me semblent le plus important ».

En revanche, la phase de réalisation semble être la plus propice à l’utilisation de stratégies, avec deux mentions par participant·e·s en moyenne. Parmi les stratégies évoquées, on retrouve, la prise de note ainsi que la mise en évidence de passage et mots clés « j’ai souligné des trucs et mis des trucs en gras ».

Enfin, la phase de réflexion nous montre une légère variation du nombre de stratégies utilisées par notre échantillon. On y retrouve principalement des stratégies comme la prise de note « le fait de retourner dans mes notes m’a permis de répondre à quasiment toutes les questions » et la mise en évidence de mots clés « j’ai utilisé des mots clés que j’avais souligné ». Ces observations démontrent que les stratégies utilisées par nos participant·e·s sont très similaires et se retrouvent dans les trois phases du processus.

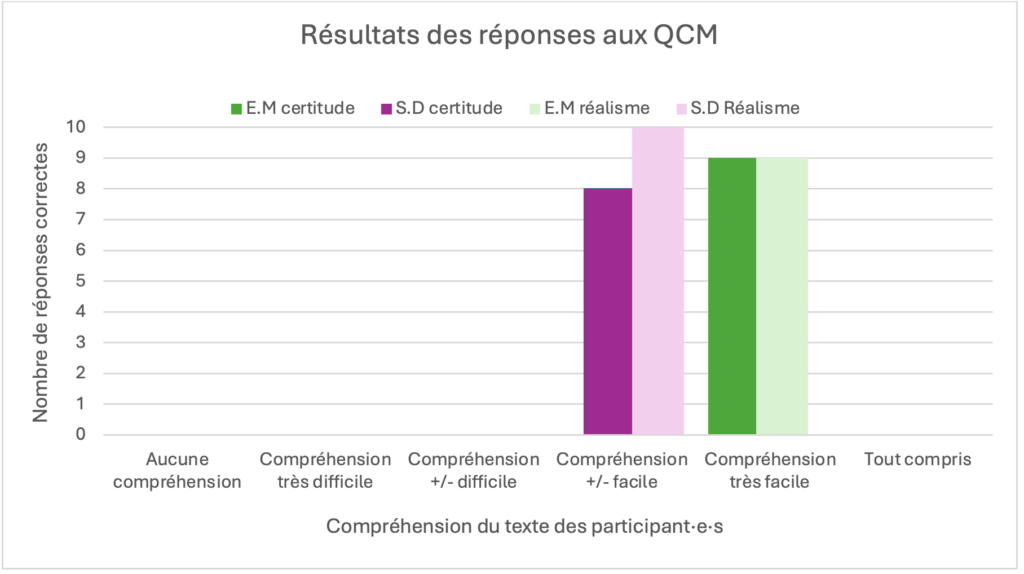

Graphique 4.

Résultats des réponses aux QCM

Le graphique ci-dessus permet de mettre en relation la compréhension du texte de nos participant·e·s avec le nombre de réponse qu’ils·elles estiment avoir réussies et celles qu’ils·elles ont réellement réussi. Les participant·e·s rapportent une compréhension du texte allant de « compréhension +/- facile à compréhension très facile ». Cette évaluation se reflète dans leur ressenti quant à leurs réponses, car leur indice de certitude est relativement élevé et se rapproche du nombre de réponses correctes qu’ils·elles ont effectivement donné.

2.4 Discussion sur l’outil de mesure

Au regard de nos résultats, le SRL Microanalysis apparaît comme un outil pertinent pour recenser les stratégies utilisées par un échantillon dans la réalisation d’une tâche, telle que la lecture d’un texte. Cependant, il convient de souligner que nos participant·e·s n’étaient pas familiarisé·e·s avec le texte proposé, ce qui a pu limiter l’utilisation de certaines stratégies, ainsi que la motivation qu’ils·elles ont ressenti en réalisant cette tâche.

De plus, l’utilisation d’un seul texte nous semble problématique et rejoint les conclusions de Follmer et Sperling (2019), qui recommandent l’utilisation de textes supplémentaires afin de permettre aux participant·e·s d’employer une plus grande variété de stratégies et de se sentir plus à l’aise. Enfin, la tâche étant limitée à la lecture d’un texte, cela pose également un problème. En effet, selon le parcours académique de nos participant·e·s, ils·elles sont amené·e·s à réaliser des tâches variées qui sollicitent des stratégies différentes de celles employées pour la lecture d’un texte. Limiter la tâche à la lecture d’un texte ne permet donc pas d’avoir une vision complète des stratégies utilisées dans le cadre de la réalisation d’une tâche.

3. Comparaison des outils

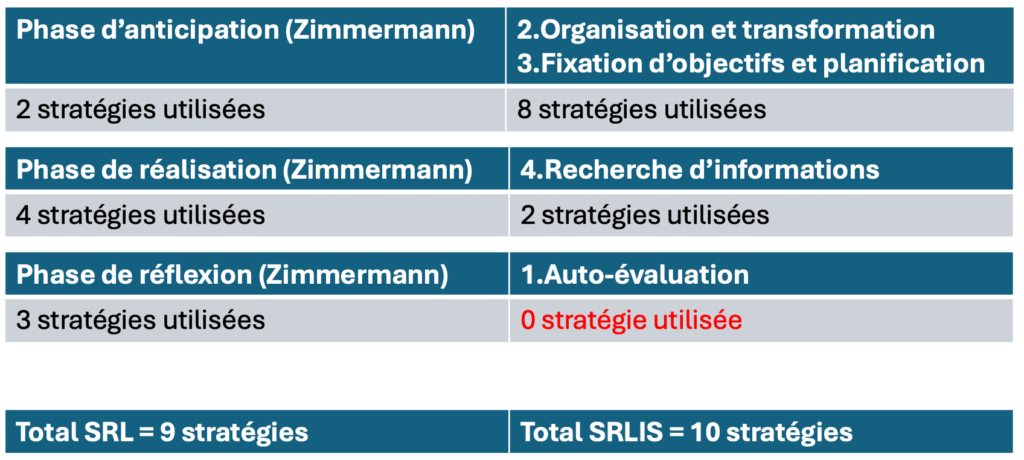

Tableau 9.

Comparaison des stratégies utilisées entre le SRLIS et SRL

Le tableau ci-dessus permet de comparer nos résultats obtenus en termes de stratégies utilisées pour le SRLIS et le SRL Microanalysis. En effet, nous avons repris les trois phases du cycle de l’autorégulation de Zimmerman et les avons mises en relation, pour chacune d’elles, avec les catégories de stratégies les plus proches dans le SRLIS, que l’on peut appliquer à la lecture d’un texte. Ainsi, durant la phase d’anticipation, les participant·e·s révèlent utiliser moins de stratégies que lors des interviews SRLIS. Cependant, cette tendance s’inverse durant la phase de réalisation, où notre échantillon a utilisé davantage de stratégies pour accomplir la tâche que celles mentionnées dans le cadre du SRLIS.

Il est intéressant de noter que, pour la phase de réflexion, bien que nos participant·e·s aient effectivement utilisé des stratégies, aucune stratégie relative à l’auto-évaluation n’a été mentionnée dans le cadre des interviews SRLIS. Cette différence est probablement due au fait que dans le cadre du SRL Microanalysis, des questions étaient posées spécifiquement en lien avec l’auto-évaluation. Il est aussi possible que nos participant·e·s n’aient pas eu conscience d’utiliser certaines stratégies d’auto-évaluation pour le SRLIS, et que celles-ci aient émergé lors de la phase de réflexion.

Conclusion

En conclusion, le SRL Microanalysis et le SRLIS apparaissent comme deux outils distincts mais complémentaires, permettant d’explorer les stratégies d’apprentissage utilisées par les apprenant·e·s. Toutefois, il est essentiel de bien mettre en relation les catégories du SRLIS avec les phases du cycle de Zimmerman afin que cette complémentarité soit pleinement pertinente.

Il convient également de préciser que ces deux outils nous offrent un aperçu des stratégies utilisées par les participant·e·s. En effet, le choix des scénarios ou de la tâche permet d’explorer une variété de stratégies. Cependant, en fonction du parcours académique des participant·e·s, ces scénarios ou la tâche proposés peuvent constituer une limite à la mise en évidence de certaines stratégies.

Ainsi, il pourrait être pertinent d’adapter les scénarios du SRLIS en fonction des participant·e·s, afin de leur permettre de mieux se familiariser avec les items de cet outil et de mettre en lumière un éventail plus représentatif des stratégies qu’ils·elles utilisent.

En ce qui concerne le SRL Microanalysis, il serait judicieux d’adapter la tâche en fonction du parcours académique des étudiant·e·s et du type de tâche qu’ils·elles sont régulièrement amené·e·s à résoudre. Cette adaptation permettrait aux apprenant·e·s de mobiliser des stratégies plus proches et plus fidèles de celles qu’ils·elles utilisent au quotidien, augmentant ainsi la pertinence des résultats obtenus.

Liste des références

Berger, J.-L. et Büchel, F. (2012). Métacognition et croyances motivationnelles : un mariage de raison. Revue française de pédagogie. Recherches en éducation, (179), 95-128. https://doi.org/10.4000/rfp.3705

Berger, J.-L. et Cartier, C. S. (2023). L’apprentissage autorégulé. De Boeck.

Follmer, D. J., et Sperling, R. A. (2019). Examining the Role of Self-Regulated Learning Microanalysis in the Assessment of Learners’ Regulation. The Journal of Experimental Education, 87(2), 269–287. https://doi.org/10.1080/00220973.2017.1409184

Hacker, D. J. (1998). Definitions and empirical foundations. educational theory and practice, p. 1-23.

Schunk, D. H., et Greene, J. A. (2018). Historical, contemporary, and future perspectives on self-regulated learning and performance. Handbook of self-regulation of learning and performance, 1–15.

Usher, E. L., et Schunk, D. H. (2018). Social cognitive theoretical perspective of self-regulation. Handbook of self-regulation of learning and performance,19–35. https://doi.org/10.4324/9781315697048-2

Zimmerman, B. J. (2002). Efficacité perçue et autorégulation des apprentissages durant les études : une vision cyclique. Dans P. Carré A. Moisan (dir), la formation autodirigée. Aspects psychologiques et pédagogiques, 69-88. L’Harmattan.

Zimmerman, B. J., et Martinez-Pons, M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23(4), 614–628. https://doi.org/10.2307/1163093

Zimmerman, B. J., et Martinez-Pons, M. (1988). Construct Validation of a Strategy Model of Student Self-Regulated Learning. Journal of Educational Psychology, 80(3), 284–290. https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.3.284 Zimmerman, B. J., et Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), 51–59. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.1.51